* Livre électronique de Project Gutenberg Canada *

Le présent livre électronique est rendu accessible gratuitement et avec quelques restrictions seulement. Ces restrictions ne s'appliquent que si [1] vous apportez des modifications au livre électronique (et que ces modifications portent sur le contenu et le sens du texte, pas simplement sur la mise en page) ou [2] vous employez ce livre électronique à des fins commerciales. Si l'une de ces conditions s'applique, veuillez consulter gutenberg.ca/links/licencefr.html avant de continuer.

Ce texte est dans le domaine public au Canada, mais pourrait être couvert par le droit d'auteur dans certains pays. Si vous ne vivez pas au Canada, renseignez-vous sur les lois concernant le droit d'auteur. Dans le cas où le livre est couvert par le droit d'auteur dans votre pays, ne le téléchargez pas et ne redistribuez pas ce fichier.

Titre: Un contemporain -- F. X. GarneauCe livre électronique a été créé par: Rénald Lévesque, à partir d'images généreusement fournies par la Bibliothèque nationale du Québec

QUÉBEC

J. N. DUQUET, ÉDITEUR.

No. 28, Rue Buade.

1866

Si les premiers pas sont difficiles

dans la carrière des lettres et des

sciences, si les avantages que procure

la culture de l'esprit ne sont

pas toujours, dans un pays nouveau,

appréciés à leur juste valeur

par une population trop préoccupée

d'intérêts matériels, il viendra

un temps, sans doute, où pleine

justice sera rendue à ceux qui

auront fait des sacrifices pour la

plus belle cause qui puisse occuper

l'attention des sociétés.F. X. GARNEAU,

Voyage.

En 1850, l'école militaire de Saint-Cyr était témoin d'un spectacle qui peut donner une idée de l'intérêt qu'offre l'histoire du Canada. Les élèves, réunis autour de la chaire du savant professeur d'histoire, M. L. Dussieux, écoutaient, pour la première fois, le récit de la fondation et de l'établissement de la Nouvelle-France. C'était un monde doublement nouveau pour ce jeune auditoire: chaque leçon était suivie avec un intérêt toujours croissant. L'ardente et sympathique jeunesse tressaillait d'émotion au récit des grandes actions qui ont illustré le nom français en Amérique. Lorsqu'enfin le professeur, vivement impressionné, en vint à l'histoire de la dernière lutte qui coûta le Canada à la France, lorsqu'il déroula cette héroïque page de nos annales militaires, d'enthousiastes applaudissements éclateront dans tout l'auditoire. 1

Note 1: (retour) Ce trait est rapporté par M. Dussieux lui-même au commencement de son esquisse intitulée: Le Canada sous la domination française, ouvrage écrit avec la plume d'un savant et le coeur d'un soldat.

Cette scène émouvante en dit plus que tous les commentaires possibles sur la beauté de l'Histoire du Canada; et c'est à cette magnifique épopée que l'historien dont notre pays déplore la perte, a attaché non nom, devenu désormais immortel comme les souvenirs qu'il à retracés.

Le fondateur de la famille Garneau, en Canada, faisait partie de la nombreuse émigration venue du Poitou en 1655. M. Louis Garnault était natif de la paroisse de la Grimondière, diocèse de Poitiers. Il épousa, à Québec, le 23 juillet 1663, Marie Mazoué, native de la Rochelle. En 1667, on le retrouve porté au recensement de la Côte-de-Beaupré. Il s'établit à l'Ange-Gardien.

L'arbre généalogique suivant de la famille de M. Garneau est extrait du Dictionnaire généalogique de toutes les Familles Canadiennes par M. l'abbé Tanguay: 2

PIERRE GARNAULT.--JEANNE BARAULT--DE

la paroisse de la Grimondière,

diocèse de Poitiers.

I LOUIS--le premier venu en

Canada en 1655; marié en

1663 à Marie Mazoué.

II. FRANÇOIS--né en 1665: marié à

Magdeleine Cantin.

III. LOUIS--marié en 1746 à

Marie-Josephte Béland.

IV. JACQUES--marié en 1776 à

Geneviève Laisné.

V. FRANÇOIS-XAVIER--marié

en 1808 à Gertrude Amiot.

VI. FRANÇOIS-XAVIER--né le

15 juin 1809; marié le 25

août 1835 ESTHER BILODEAU,

native de la Canardière--décédé

le 3 février, 1866.

Note 2: (retour) Cet immense travail, fruit de plusieurs années de patientes recherches, comprend la généalogie de toutes les familles canadiennes depuis la fondation de la colonie. La première partie de ce dictionnaire est prête pour l'impression.

L'aïeul de M. Garneau était un riche cultivateur de Saint-Augustin: il avait conservé un profond attachement pour la France, et un vif souvenir des gloires et des malheurs de la patrie au temps de la conquête. «Il se plaisait à raconter, dit M. Garneau au commencement de son Voyage en Angleterre et en France, les exploits de ses pères et les épisodes des guerres de la conquête.

«Mon vieil aïeul, courbé par l'âge, assis sur la galerie de sa longue maison blanche, perchée au sommet de la butte qui domine la vieille église de Saint-Augustin, nous montrait de sa main tremblante le théâtre du combat naval de l'Atlante avec plusieurs vaisseaux anglais, combat dont il avait été témoin dans son enfance 3. Il aimait à raconter comment plusieurs de ses oncles avaient péri dans les luttes héroïques de cette époque, et à nous rappeler le nom des lieux où s'étaient livrés une partie des glorieux combats restés dans ses souvenirs.»

Note 3: (retour) Ce combat se livra en 1760, vis-à-vis de la Pointe-aux-Trembles.

A la mort de de bon vieillard, son fils aîné, Jacques, hérita du bien paternel. Le père de M. Garneau, qui s'appelait comme lui François-Xavier, vint s'établir à Québec, où il apprit le métier de sellier. Il épousa, en 1808, Gertrude Amiot dite Villeneuve, de Saint-Augustin, et eut plusieurs enfants, dont l'aîné est celui qui fait l'objet de cette notice. Il naquit, comme l'indique l'arbre généalogique ci-dessus, le 15 juin 1809, et fut baptisé le même jour.

Son père ne réussissant pas dans son métier, acheta une goélette dans le but de réaliser une spéculation, dont l'issue faillit lui être fatale.

«J'avais à peine quatre on cinq ans, lorsqu'un jour je vis entrer mon père triste et fatigué d'une excursion commerciale vers le bas du Saint-Laurent, qui n'avait pas été heureuse. Il raconta à ma mère comment il avait failli périr, avec sa goélette, par la faute d'un vieil ivrogne, nommé Lelièvre, qui s'était donné pour pilote.»

Il paraît que, dès son bas âge, le jeune Garneau fut un enfant étrange. Grave, presque taciturne, on le voyait très-rarement jouer; il était d'une timidité excessive, caractère qu'il conserva jusqu'à la fin de ses jours.

L'enfant ne se plaisait qu'à l'étude; dès qu'il sut un peu lire, la lecture fut son seul amusement. Son premier maître fut un bon vieux qu'on appelait le bonhomme Parent, et qui tenait sa classe à l'entrée de la rue Saint-Réal, (Coteau Sainte-Geneviève.) Cette, maison existe encore: c'est la seule, paraît-il, qui ait échappé à la conflagration de 1845. Bien des fois, lorsque M. Garneau descendait avec ses enfanta la côte d'Abraham, il leur indiquait du doigt, en souriant, cette modeste maison où il avait appris les premiers rudiments de la grammaire.

Un jour, vers l'âge de cinq ou six ans, il s'échappa aux regards maternels, et pénétra, par la porte Saint-Jean, dans la ville où il ne tarda pas à s'égarer. Après avoir longtemps erré dans les rues, il arriva tout pleurant à la porte de la Caserne, sur le marché de la Haute-Ville. Des soldats l'accueillirent, essuyèrent ses larmes et le firent manger. Le soir, bien tard, son père, qui le cherchait depuis plusieurs heures, le trouva, assis sur les genoux d'un grenadier, jouant, joyeusement du tambour, au grand amusement des bons troupiers.

A l'école, il eut bientôt appris tout ce que savait le bonhomme Parent, et on l'envoya à une autre institution moins élémentaire, établie en dehors de la porte Saint-Louis, rue de l'Artillerie. Cette école, où se pratiquait la méthode de l'enseignement mutuel, avait été fondée et était entretenue par M. Joseph-François Perrault, protonotaire de la cour du banc du Roi,--cet homme de bien, cet ami des lettres et des jeunes gens studieux, qui a fait tant de sacrifices pour la cause de l'éducation.

Dès lors, on pouvait soupçonner, dans le jeune élève, la future supériorité de l'historien. En peu de jours, il eut surpassé tous les élèves de sa classe: son vieil ami, M. Louis Fiset, se rappelle encore l'avoir vu faisant fièrement l'office de moniteur général au milieu de ses petits compagnons d'études.

Vers l'âge de quatorze ans, le jeune Garneau sortit de cette école pour entrer au greffe de M. Perrault, où il se lia d'amitié avec un jeune Dufault, clerc au même greffe, et que le bon M. Perrault retirait chez lui. Très-souvent le soir, François-Xavier allait voir son ami; et durant la veillée, le digne greffier donnait des leçons de grammaire et de littérature aux deux jeunes clercs. M. Garneau a toujours conservé le plus tendre souvenir de son vieux patron et a toujours eu pour lui la plus sincère reconnaissance: il en parlait souvent à ses enfants avec de grands éloges, et lorsqu'il publia son Histoire du Canada, il lui présenta le premier exemplaire de cet ouvrage.

Vers l'âge de seize ans, il sortit du greffe, et entra en cléricature chez M. Archibald Campbell, cet autre ami de la jeunesse, et qui a eté, en particulier, le bienfaiteur de notre peintre canadien, M. Falardeau, chevalier de l'ordre de Saint-Louis de Parme. M. Garneau tut bientôt gagner l'estime et l'affection de son nouveau patron. M. Campbell lui prêtait des livres, que le jeune clerc lisait avec ardeur, sans négliger l'étude du notariat.

Depuis longtemps il désirait vivement faire des études classiques, et aurait bien voulu entrer au petit séminaire.

Un jour, cédant à ses pressantes sollicitation, sa mère se rendit auprès du supérieur:

--Prenez mon fils, je vous en prie, lui dit-elle. Il est vrai que je suis trop pauvre pour payer les frais de son éducation; mais mon fils est un jeune homme laborieux. Après ses études faites, il gagnera de l'argent, et il promet de vous payer alors.

Le supérieur eut le regret de ne pouvoir acquiescer à sa demande. M. Garneau fut vivement peiné de cet échec.

A peu de temps de là, Mgr. Signai, alors curé de Québec, le rencontra et lui dit:

--Si tu te sens de la vocation pour l'état ecclésiastique, je te ferai faire tes études.

--Impossible, répondit le jeune homme avec cette droiture et cette franchise qui caractérisèrent toute sa vie: je ne me sens pas appelé au sacerdoce.

L'extrême rareté des prêtres engageait le clergé d'alors à faire des sacrifices de toutes sortes pour recruter des sujets parmi la jeune génération.

M. Garneau se remit, avec plus d'ardeur que jamais à l'étude. Il dévorait les livres. Or, à cette époque, les livres français étaient très-rares, le Canada se trouvant sans relation avec la France. N'ayant pas toujours les moyens d'acheter les ouvrages qu'il lui fallait, il les copiait de sa main: c'est aise qu'il transcrivit tout son cours de belles-lettres ou de rhétorique, et Boileau en entier. Outre ces travaux, il s'appliquait à l'étude de l'anglais, du latin et même de l'italien. Il étudia seul les classiques latins, et plus particulièrement, dit-on, Horace, dont il admirait le bon sens et le génie poétique si facile.

Son père demeurait alors dans une maison située au côté nord de la rue Saint-Jean, non loin de l'église actuelle du faubourg. Les gens des environs ont gardé le souvenir des habitudes studieuses du jeune Garneau. Toutes les nuits, disent-ils, on voyait une petite lumière briller à une fenêtre de la mansarde: c'était la lampe de l'étudiant.

Depuis ses plus jeunes années, M. Garneau ne rêvait que voyages. Il brûlait surtout de voir l'Europe, cet Orient de l'Américain, comme il l'a dit lui même.

«Je grandissait avec le goût des voyages et de cette incessante mobilité qui forme aujourd'hui le trait caractéristique de l'habitant de l'Amérique du Nord. Si les circonstances ou la fortune ne me permettaient pas encore de parcourir ces lacs, ces fleuves grandioses que nos pères avaient découverts dans le Nouveau-Monde, de visiter cette ancienne France, d'où ils venaient eux-mêmes, je me promettais bien de saisir la première occasion qui s'offrirait pour accomplir au moins une partie de mes voeux, et aller saluer le berceau de mes ancêtres sur les bords de la Seine.

«Pendant mon cours de droit, une occasion me permit de satisfaire une partie de mes désirs. Je sa saisis avec toute l'ardeur d'un jeune homme de dix-neuf ans.»

Voici quelle fut cette occasion à laquelle M Garneau fait ici allusion. C'était au mois d'août 1828. Un Anglais atteint d'une maladie grave entra, un matin, chez M. Campbell, et lui dit qu'il voulait entreprendre un voyage dans les provinces du Golfe et les Etats-Unis pour améliorer sa santé, et qu'il désirait emmener avec lui, à titre de compagnon, un jeune homme intelligent, dont il paierait les frais de voyage. M. Campbell, connaissant les goûts de M. Garneau, le recommanda à ce voyageur qui l'accepta pour compagnon.

Ils partirent de Québec, sur un brick de commerce nolisé pour Saint-Jean du Nouveau-Brunswick, descendirent le Saint-Laurent, et en passant par le détroit de Canseau, firent le tour de la Nouvelle-Ecosse, «cette ancienne Acadie, dont le berceau lut éprouvé par tant d'orages.» De Saint-Jean, ils se rendirent à Portland et à Boston, d'où ils firent le trajet par terre jusqu'à New-York. Après un séjour de quelques semaine dans la capitale commerciale des Etats-Unis, ils revinrent en Canada par la route d'Albany, Troy et Buffalo. L'activité et les progrès étonnants de la jeune république firent sur notre voyageur une impression qui ne s'effaça jamais, et dont on retrouve des traces dans son Histoire. «Les Etats-Unis,» dit-il dans son Voyage, sont destinés à devenir une Chine occidentale. En 1775, il y avait trois millions d'habitants; cette population a doublé huit fois depuis (1854). A ce compte il y aura, vers 1925, deux cent millions d'habitants; mais cet accroissement se ralentira probablement.....

«Buffalo, incendiée dans la dernière guerre, ne faisait que commencer à sortir de ses cendres. J'avais devant moi les eaux du lac Erie, une de ces mers douces qu'on ne trouve point dans l'ancien monde. Je me hâtai d'arriver à la chute du Niagara, plus grandiose encore par la masse d'eau qui se jette dans un précipice d'un mille de largeur, que par la profondeur de l'abîme..... La longueur du lac Ontario, le plus petit de nos grands lacs, (60 lieues,) fait juger assez des proportions de la nature canadienne. Ces lacs, la chute de Niagara, le Saint-Laurent, son golfe, sont taillés sur le gigantesque, et conviennent parfaitement à la bordure colossale qui les encadre. En effet, d'un côté, au nord, ce sont des forêts mystérieuses, dont les limites sont inconnues; de l'autre, à l'ouest, ce sont encore des forêts qui appartiennent au premier occupant, anglais ou américain; au sud, c'est une république dont le territoire excède de beaucoup celui de toute l'Europe; à l'est, c'est la mer, la mer brumeuse, orageuse, glacée, de Terreneuve et du Labrador. L'infini semble régner sur nos frontières.»

C'est en faisant ces réflexions sur l'immensité de ces contrées, que notre jeune voyageur descendit le lac Ontario, sur lequel on fait usage du compas pour se diriger, comme sur l'Océan. Il atteignit enfin Kingston, l'ancien Frontenac des Français, et rentra à Québec, après avoir parcouru une petite portion de cette Nouvelle-France d'autrefois; «et cependant, dit-il, j'avais fait près de sept cents lieues de chemin par terre et par mer.»

«Cette rapide excursion, dans laquelle j'avais traversé des nations à leur berceau, côtoyé des rives encore sauvages, circulé au milieu de forêts à moitié abattues, surtout entre Albany et Buffalo, forêts qui avaient abrité autrefois les barbares indigènes, ces indomptables Iroquois, dont on apercevait encore çà et là quelques fantômes décrépits, me donnait une vaste idée de l'avenir de ce nouvel empire jeté par Champlain sur la voie du temps.»

De retour de cette excursion, M. Garneau reprit son cours de droit, et fut admis à la profession du notariat en 1830.

Depuis quelque temps, il s'était mis à étudier l'histoire du Canada, alors très-peu connue. L'historien anglais Smith faisait encore autorité, et l'on sait jusqu'à quel point il dénature l'histoire. D'après lui, nos pères, dans leurs guerres contre les Anglais, avaient presque toujours été battus: et lorsque, d'aventure, ils avaient gagné la victoire, c'était grâce à la supériorité du nombre. Telle était alors l'intime conviction des Anglais. Pour eux, les Canadiens n'étaient que des vaincus.

M. Garneau avait tous les jours des discussions avec les jeunes clercs anglais au bureau de M. Campbell: parfois ces discussions devenaient très-vives. Ces questions-là avaient le privilège de faire sortir le futur historien de sa taciturnité.

Un jour que les débats avaient été plus violents que d'ordinaire:

--Eh bien! s'écria M. Garneau fortement ému, en se levant de son siège, j'écrirai peut-être un jour l'histoire du Canada! mais la véridique, la véritable histoire! Vous y verrez comment nos ancêtres sont tombés! et si une chute pareille n'est pas plus glorieuse que la victoire!... Et puis, ajouta-t-il, what though the field be lost? All is not lost. Qu'importe la perte d'un champ de bataille: tout n'est pas perdu! Celui qui a vaincu par la force, n'a vaincu qu'à moitié son ennemi..... 4

Note 4: (retour) Vers de Milton dans le Paradis Perdu.

De ce moment, il entretint dans son âme cette résolution, et il ne manqua plus de prendre note de tous les renseignements historiques qui venaient à ses oreilles ou qui tombaient sous ses yeux.

Cependant après avoir parcouru quelques parties de l'Amérique, le désir de voir l'Europe, à laquelle l'Amérique doit tout ce qu'elle est, augmentait chez lui à mesure qu'il voyait la réalisation de ce projet plus probable. Il se mit à faire des épargnes sur le peu d'argent qu'il gagnait chez M. Campbell: et ayant à la longue amassé la somme de quatre-vingts louis, il put enfin mettre à exécution son rêve chéri. Il fit voile de Québec pour Londres le 20 juin 1831.

«L'Europe, dit-il au commencement de son Voyage conservera toujours de grands attraits pour l'homme du Nouveau-Monde. Elle est pour lui ce que l'Orient fut jadis pour elle-même, le berceau du génie et de la civilisation. Aussi le pèlerinage que j'entreprenais au-delà des mers avait-il, à mes yeux, quelque chose de celui qu'on entreprend en Orient, avec cette différence que là on va parcourir des contrées d'où la civilisation s'est retirée pour s'avancer vers l'Occident, et que j'allais visiter, en France et en Angleterre, cet Orient de l'Américain, des pays qui sont encore au plus haut point de leur puissance et de leur gloire. Si ces contrées n'ont pas l'attrait mélancolique des ruines de la Grèce et de l'Égypte, elles ont celui qu'offre le spectacle de villes populeuses et magnifiques, assises au milieu de campagnes couvertes d'abondantes moissons. Enfin j'allais voir défiler, sous les bronzes de Hyde-Park et de la place Vendôme, les fiers guerriers eux-mêmes dont ces monuments retracent si solennellement l'histoire.»

La traversée de l'Océan inspire à notre voyageur de graves pensées, des rêves poétiques; il charme les heures de loisir en lisant quelques poètes anglais. L'existence insouciante et vagabonde des marins, si bien décrite par Byron, lui fait songer à la vie aventureuse et romanesque des anciens voyageurs canadiens, nos intrépides coureurs de bois.» Quelle source de poésie que les courses et les découvertes de ces braves chasseurs, qui, s'enfonçant dans les solitudes inconnues du Nouveau-Monde, bravaient les tribus barbares qui erraient dans les forêts et les savanes, sur les fleuves et les lacs de ce continent encore sans cités et sans civilisation.»

Un autre jour, enveloppé dans son manteau, appuyé sur un des sabords de la poupe, près du timonier, il s'amuse à contempler une tempête, et se laisse aller au ravissement en méditant sur l'intelligence courageuse de l'homme, qui parvient à dompter les plus farouches éléments.

Enfin après vingt-un jours de traversée, le vaisseau entre dans la Manche, où il rencontre une flotte anglaise en croisière, «les yeux fixes sur cette France révolutionnaire, qui venait encore de jeter un troisième trône aux quatre vents du ciel.»

L'impression profonde que produisit sur M. Garneau la première vue de la terre d'Europe, se retrouve encore dans les lignes émues où il parle de son arrivée.

Pendant son séjour à Londres, il eut occasion d'étudier avec soin le jeu des institutions anglaises; il assista régulièrement aux séances de la chambre des communes. Le temps était propice pour voir fonctionner ce grand corps. On était dans toute la chaleur des discussions sur le bill de réforme.

«J'avais hâte de pénétrer dans cette enceinte et d'assister à ses délibérations. Mon imagination, parcourant le passé, semblait y voir renaître ses grands orateurs et ses grands hommes d'état, les Pitt, les Fox, les Sheridan, et tant d'autres hommes illustres qui feront toujours la gloire de l'Angleterre.»

Lorsqu'il assista pour la première fois aux communes, il fut un peu désappointé. Cette grande et longue salle garnie de bancs occupés par quatre ou cinq cents membres, couverts de leurs manteaux et de leurs chapeaux, comme s'ils avaient été sur une place publique, fut loin de lui offrir le spectacle imposant auquel il s'attendait.

Il entendit souvent parler O'Connell, lord John Russel, Stanley, Sir Robert Peel, Shiel, Hume, Roebuck. L'éloquence foudroyante du tribun irlandais l'éblouit; la physionomie, le regard, la voix, le geste, les idées, tout chez lui dénotait l'homme de génie, Lord John Russel lui parut moins favorisé de la nature.

M. D. B. Viger, député par la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada près le gouvernement anglais, se trouvait alors à Londres. M. Garneau voulut lui rendre ses hommages et fut reçu avec cette politesse exquise qui distinguait les hommes de l'ancienne société française et qui tend tous les jours à s'effacer de nos moeurs «sous le frottement du républicanisme et de l'anglification.» M. Garneau était loin de soupçonner, en quittant M. Viger, qu'il allait bientôt être appelé auprès de lui pour lui servir de secrétaire pendant deux ans.

Cependant notre voyageur «avait hâte de fouler cette vieille terre de France dont il avait tant de fois entendu parler, et dont le souvenir, se prolongeant de génération en génération, laisse dans le coeur de tous les Canadiens cet intérêt plein de tristesse qui a quelque chose de l'exil.»

Il débarqua à Calais le 27 juillet, et prit en diligence la route de Paris où un spectacle féerique l'attendait. On y fêtait l'anniversaire de la révolution du 1880. Descendu le soir à l'hôtel Voltaire, situé en face du Louvre, il fut témoin des dernières réjouissances qui couronnaient la fête.

«La foule était immense sur les quais des deux côtes de la Seine et dans le jardin des Tuileries. C'était un vaste torrent qui circulait en savourant les déliées de son triomphe. Le spectacle que j'avais sous les yeux, avait quelque chose de magique. A mes pieds c'étaient les quais où se pressait cette foule mouvante, et la Seine où se réfléchissaient mille flambeaux; en face, des Tuileries et la galerie du Louvre; à ma droite, le Louvre, le portail de l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois et plusieurs ponts jusqu'au Pont-Neuf; à ma gauche le Pont-Royal, le pont et la place de la Concorde, le jardin des Tuileries, les arbres des Champs-Elysées, et dans le lointain l'arc de triomphe de l'Etoile tout rayonnant de lumières. Des lignes enflammées embrasant l'horizon de tous côtés, éclairaient toute cette étendue, et permettaient aux monuments de dessiner leurs grandes masses sur les ombres, tandis qu'à leur pied les rayons tombés des flambeaux, doraient la tête des promeneurs et faisaient étinceler les armes des patrouilles.

«Jamais pareil spectacle n'avait encore frappé mes yeux. Le ciel était enflammé. Des fusées de toutes les formes et de toutes les couleurs s'élevaient de tous les points de Paris. Le feu d'artifice du pont d'Aréole fut vraiment magnifique. On envoya un bouquet tricolore dont la tige embrassait toute la longueur du pont sur lequel on s'était placé, et dont la tête en jaillissant en l'air tomba à droite et à gauche, en s'ouvrant en éventail.

«Je passai une partie de la nuit au milieu de ces enchantements. Le lendemain je m'éveillai comme après un rêve de choses merveilleuses; en rouvrant les yeux, j'aperçus devant moi la galerie du Louvre, ma chambre étant au second en face de ce palais, et je dus commencer à reconnaître la réalité du spectacle qui avait saisi mon imagination la veille. Je me levai pour aller admirer les jardins et les superbes édifices que j'apercevais de ma fenêtre.»

Après un court séjour à Paris, M. Garneau revint à Londres, comptant toujours retourner à Québec, dans l'automne, mais des complications nouvelles, survenues depuis son départ, avaient apporté un surcroît d'occupations à M. Viger; et lorsque, le lendemain de son arrivée. M. Garneau alla frapper à son hôtel, l'agent diplomatique du Canada l'accueillit à bras ouverts et le retint auprès de lui en qualité de secrétaire. Sous le voile de timidité et de réserve du jeune homme, M. Viger avait deviné, du premier coup d'oeil, la haute et ferme intelligence, nourrie de patriotisme, qui devait plus tard doter son pays d'un de ses plus beaux titres de gloire.

M. Garneau accueillit l'offre du diplomate canadien comme une bonne fortune, et se hâta d'écrire à son père et à ses amis de Québec la cause inattendue qui le retenait en Angleterre.

«Je croyais mon pauvre, père encore bien portant dans ce moment, mais une pleurésie 5 nous l'avait enlevé un mois après mon départ du Canada. Malheureux dans toutes ses entreprises, il n'avait réussi en rien. Il emporta seulement avec lui dans la tombe la réputation d'un citoyen honnête et religieux, comme l'avaient été ses pères.»

Note 5: (retour) Il est remarquable que ce soit la même maladie qui ait emporté le père et le fils.

Le secrétariat que M. Garneau venait d'accepter était loin d'être une sinécure: les deux années qu'il l'occupa furent des années de travail sans relâche, du matin jusqu'au noir. Elles ne furent guère interrompues que par deux courtes visites à Paris et dans ses environs, en compagnie de quelques amis et de M. Viger, qui, appréciant de plus en plus les qualités de son jeune secrétaire, lui avait accordé sa franche et cordiale amitié.

A Paris, il fit la connaissance de plusieurs hommes célèbres dans les lettres et dans les sciences. Il avait déjà été admis, pendant son séjour à Londres, dans la société de plusieurs célébrités anglaises et étrangères, entre autres de M. McGregor, auteur du meilleur ouvrage qui eut encore paru sur les colonies anglaises de l'Amérique du Nord, de madame Gore écrivain estimé en Angleterre, et du célèbre Roebuck, que Québec s'honore d'avoir dirigé dans les premiers sentiers de la vie intellectuelle, et dont M. Garneau trace un portrait plein de vérité et d'animation, «fier de voir que cette jeune plante se lut développée au soleil du Canada.»

Il fut aussi admis dans les rangs de la Société Littéraire des amis de la Pologne, dont Thomas Campbell, l'auteur du beau poème anglais: «The pleasures of Hope,» était président, et dont formaient aussi partie le comte de Camperdown, plusieurs autres membres distingués de la chambre des lords et de celle des communes et plusieurs dames de distinction. Il s'y lia d'amitié avec un savant polonais, le Dr. Schirma, ancien professeur de philosophie morale à l'université de Varsovie, et connut une partie des exilés polonais, réfugiés à Londres après l'insurrection malheureuse de leur patrie, l'année précédente. Il eut aussi occasion de connaître alors le grand poète national de la Pologne, le vieux Ursin Niemcewiez, le prince Czartoriski, le général Pac, ancien officier de Napoléon.

Il mit quelquefois la main à la réduction de la revue «The Polonia», publiée à Londres sous les auspices de la Société.

Un jour dans une réunion de cette Société, il fut singulièrement frappé du respect qu'impose, en Europe la supériorité intellectuelle. Outre les illustrations polonaises qu'on vient de nommer, il y avait là des membres de la chambre des lords et de la chambre des communes, des hommes de lettres. O'Connell est annoncé. Lorsqu'il fut introduit, tout le monde se leva spontanément, pour rendre hommage au grand orateur, hommage qu'on ne rendit qu'à lui seul. Je ne l'avais vu que dans les communes, où je l'avais entendu parler une fois ou deux. Je pus l'examiner à mon aise, n'étant qu'à quelques pieds de lui en face. Il était de grande taille et gros en proportion. Il avait la figure ronde, le nez petit et le regard pénétrant. Il portait un frac bleu boutonné, jusqu'au menton, et une cravate noire, dont il roulait les bouts fort courts souvent dans ses doigts. Il dut parler. Il se leva. Le geste, le ton de la voix, le langage tout dénotait le puissant orateur. Il affectait la prononciation irlandaise. Son discours fut applaudi. L'occasion n'exigeait pas un grand déploiement d'éloquence; mais, lorsqu'il parla des malheurs de l'oppression, sa voix prit ce timbre presque tremblant, ses yeux prirent cette expression de douleur et de vengeance que je n'oublierai jamais.

«Le prince Czartoriski avait déjà atteint la cinquantaine en apparence. Il était d'assez haute taille, et sa figure, plus longue que large, annonçait l'homme qui a pris son parti sur les revers de la fortune. Il n'en était pas de même du général Pac, comte polonais et ancien colonel dans les armées de Napoléon; c'était un homme de taille moyenne, qui portait sur sa figure à la fois la résolution du soldat et la tristesse de l'exilé. Son magnifique palais de Varsovie et tous ses biens, qui étaient considérables, avaient été confisqués, comme ceux du prince Czartoriski et de tous les autres patriotes. Niemcewiez, génie d'un ordre supérieur, semblait moins abattu que ses compatriotes, et en même temps plus avancé qu'eux dans l'intimité de leurs hôtes; mais cela était dû probablement à sa réputation littéraire. Le prince Czartoriski était l'ami intime du comte Grey.»

La vue de ces illustrations littéraires et politiques augmenta en M. Garneau le goût des lettres, et le rendit plus sensible au sort qui menaçait ses compatriotes, frappés par la conquête comme les Polonais qu'il voyait pleurant leur patrie sur une terre étrangère.

Dans une solennité funèbre, célébrée le jour anniversaire de la prise de Varsovie, en l'honneur des braves et infortunés Polonais tombés sous le fer des Russes dans cette fatale journée, M. Garneau fut invité à mêler sa vois aux accents de deuil des exilés, et il lut une pièce de vers qui décèle un beau talent poétique, et qui est surtout remarquable par son énergie. Elle commence ainsi:

On nous disait: Son règne recommence,

La Liberté partout renverse les tyrans;

Comme l'éclair, on voit briller sa lance,

Qui dans leurs chars poursuit les monarques errans.

Le guerrier de Warsaw sur son coursier fidèle,

Pour la patrie a ressaisi son dard;

Et déjà le clairon résonne en la tourelle

Où sommeillaient les satrapes du Czar.

Cependant la situation précaire où la mort de M. Garneau, père, avait laissé sa veuve, et la santé de celle-ci toujours chancelante, depuis cette douloureuse époque, faisait souvent tourner à son fils des regards d'anxiété vers le Canada. Sa pauvre mère lui demandait de revenir au printemps, s'il voulait la voir encore vivante. Il résolut donc de se rendre à ses voeux. D'ailleurs la mission diplomatique de M. Viger tirait à sa fin.

Il s'embarqua le 10 mai 1833, par une délicieuse journée du printemps qui semblait lui promettre une traversée rapide et heureuse. Mais il n'était en mer que depuis trois ou quatre jours, lorsqu'une tempête furieuse assaillit le vaisseau, et dura presque toute la traversée. Les vents toujours contraires lui firent presque perdre l'espoir de jamais revoir sa chère patrie.

Dans le récit de son voyage écrit vingt ans après on entrevoit en cet endroit un souvenir d'illusions perdues qui assombrissait son âme.

Au milieu des mélancoliques réflexions qui tombent de sa plume, il laisse glisser un tendre reproche à son pays qui l'a si longtemps oublié.

«L'ennui me prenait au milieu de cette orageuse immobilité. L'image du Canada m'apparaissait comme ces mirages trompeurs qui flattent les regards du voyageur au milieu du désert. Je voyais la fortune, l'avenir, le bonheur au delà des mers, dans cette sauvage contrée où l'espérance avait autrefois conduit mes ancêtres; vain songe que les événements se sont plus ensuite à démentir en détail.»

Enfin cinquante jours après son départ de Liverpool, le 30 juin, il mettait pied à terre à Québec, et se jetait dans les bras de sa mère. 6

Note 6: (retour) Les détails qui précèdent sur les Voyages de M. Garneau, ne sont qu'une courte analyse du récit qu'il en a fait lui-même, et qui offre des pages pleines d'intérêt.

A son arrivée, M. Garneau essaya d'exercer sa profession. Il fut un an associé avec M. Besserer alors membre de la Chambre d'Assemblée. Quelque temps après, il entra comme comptable dans une banque; mais il n'y fit que passer. Cette riche nature s'accommodait mal de l'aride besogne des chiffres. Il secoua la poussière du comptoir, et obtint une place de traducteur à la Chambre d'Assemblée.

Dans ses moments de loisir, il continuait toujours de se livrer à ses occupations favorites, les études littéraires, chérissant dans le modeste silence du cabinet cette indépendance de l'esprit sacrifiée si souvent sur la scène politique. 7

Note 7: (retour) Répertoire National.

Ce fut vers cette époque qu'il publia dans les journaux plusieurs pièces de poésie fugitive, qui ont été en partie recueillies par M. Huston dans son Recueil de Littérature Canadienne, imprimé à Montréal en 1848.

Ces poésies respirent, en plusieurs endroits, les sentiments qui l'animaient au sujet de la nation dont il devait bientôt entreprendre d'écrire l'histoire.

On peut citer parmi les plus remarquables: Les Oiseaux Blancs, L'Hiver, et Le dernier Huron.

Mais ces essais qui auraient pu suffire à la réputation d'un autre, et qui lui assuraient une place distinguée parmi nos littérateurs, n'étaient qu'un acheminement à l'oeuvre capitale de sa vie.

Ce fut d'abord le souvenir de ses relations avec les hommes de lettres de Londres et de Paris qui l'engagea à continuer, avec plus d'ardeur et de persévérance, ses recherches sur les annales historiques du Canada.

Mais ce ne fut qu'en 1840, qu'il commença à écrire son Histoire.

On n'avait encore dans le pays, que des publications incomplètes sur ce sujet. En quittant le Canada, les Français avaient emporté avec eux toutes leurs archives, toute leur correspondance officielle et politique qui resta oubliée même en France jusqu'à ces dernières années. Les Etats-Unis sont les premiers qui probablement en ont rappelé le souvenir. L'état de New-York et celui de Massachusetts obtinrent de Louis-Philippe la permission de faire faire des recherches dans les archives de France et de faire copier tous les documents qu'ils pourraient désirer concernant leur histoire.

Le premier volume de l'Histoire du Canada parut à Québec en 1845.

L'année précédente, M. Garneau avait obtenu la place de greffier de la cité de Québec, qu'il a occupée pendant vingt ans. Depuis ce jour, sa vie s'est écoulée sans aucun incident remarquable, outre les paisibles devoirs de sa charge et les veillées solitaires de ses études historiques.

Peu de temps après l'apparition de son premier volume d'histoire, M. Garneau fut informé par le Dr. O'Gallaghan, ancien membre de la Chambre des députés du Bas-Canada, et réfugié politique à Albany depuis l'insurrection de 1837, que l'état de New-York avait obtenu une copie de la correspondance officielle des gouverneurs et des fonctionnaires publics de la Nouvelle-France depuis sa fondation jusqu'au traité de paix de 1763, M. Garneau se rendit à Albany et obtint l'autorisation de compulser ces précieux documents et d'en faire des extraits. Le Dr. O'Gallaghan, très-versé lui-même dans l'histoire de la colonisation de l'Amérique du Nord, était à la veille de publier sa savante «Histoire de la Nouvelle-Hollande.»

A l'aide de ces nouvelles recherches. M. Garneau put faire paraître le second volume de son ouvrage en 1846, et, le troisième en 1848, conduisant l'histoire du Canada jusqu'à l'établissement du gouvernement constitutionnel en 1792.

Ces travaux sur le Canada réveillèrent l'attention publique. Jusqu'alors ou n'avait pas osé ouvrir les annales canadiennes, de peur de rappeler à la mémoire des scènes trop douloureuses; ce qui a inspiré ces lignes à M. de Gaspé dans ses «Anciens Canadiens:» Vous avez été longtemps méconnus, mes anciens frères du Canada! Vous avez été indignement calomniés! Honneur, cent fois honneur à notre compatriote. M. Garneau, qui a déchiré le voile qui couvrait vos exploits! Honte à nous, qui au lieu de fouiller les anciennes chroniques si glorieuses pour notre race, nous contentions de baisser la tête sous le reproche humiliant de peuple conquis qu'on nous jetait à la face à tout propos!»

A part certaines réserves, l'ouvrage de M. Garneau fut bien accueilli en Canada et en France: la Nouvelle Revue Encyclopédique de 1847, publiée à Paris par Firmin Didot, imprimeur de l'Institut de France, en fit un rapport favorable. 8

Note 8: (retour) Il eut curieux de lire l'impression qu'avait faite sur l'esprit de deux de nos hommes les plus éminents, MM. Papineau et Morin, la lecture de l'Histoire du Canada, alors qu'une partie de l'ouvrage était encore sous presse. On voit que, dès l'abord, ils avaient été frappés de ce qui fait le caractère saillant de l'oeuvre de M. Garneau, la hauteur des vues.Montréal, 22 janvier 1845.

Cher Monsieur,

Je voudrais pouvoir vous écrire moins à la hâte, pour vous exprimer combien j'ai été satisfait de l'Introduction de votre Histoire, que vous avez bien voulu me communiquer. Vous vous placez dès l'abord à un point de vue élevé, qui promet une grande utilité et un immense intérêt; je suis sûr que l'ouvrage tiendra ce que promet la préface. Voilà pour le fond. M. Chauveau, qui vient de lire les pages que vous m'avez transmises, et dont il avait au reste déjà vu une partie à Québec, en est très-satisfait. Je verrai l'ami Parent à la première occasion. Quant à la forme, les chapitres distincts, que vous annoncez, faciliteront beaucoup la lecture profitable de l'ouvrage. Continuez, et vous ne pourrez manquer de faire un ouvrage digne du nom canadien, et de passer avec lui à la postérité, si vous y comptez.....

A. N. MORIN

MONTREAL, 26 février 1850.

MON CHER MONSIEUR,

J'apprends avec plaisir que vous reprenez avec ardeur la continuation de votre beau travail sur l'histoire du pays. Couronnez l'oeuvre par le même amour de la vérité historique, la même diligence à la chercher, la même indépendance à l'énoncer, et le même talent d'écrivain; vous aurez rempli une tâche éminemment utile au pays, et qui vous fait déjà infiniment d'honneur....

L. J. PAPINEAU.

Cependant M. Garneau ne cessait point ses recherches et les travaux qui étaient devenus l'objet exclusif de ses études. Une nouvelle collection de documents historiques avait été acquise par le Canada. M. Garneau prit la résolution de publier une seconde édition de son ouvrage, revue et corrigée d'après ces nouveaux manuscrits authentiques, et les Chambres lui votèrent pour cela une allocation libérale, (£250.) L'auteur termine son récit à l'acte d'union des deux Canadas (1840).

Cette édition qui parut on 1852, fut encore mieux accueillie que la première. La Revue des deux Mondes et le Correspondant de Paris lui consacreront deux longs articles, l'un écrit par M. Pavie et l'autre par M. Moreau, tous deux écrivains distingués. L'ouvrage de M. Garneau y fut apprécié de manière à faire honneur et à l'écrivain et au jeune pays qui pouvait fournir déjà de si intéressantes annales.

La Revue américaine du Dr. Brownson, publiée à Boston, reçut l'ouvrage avec la même faveur.

Les historiens français et américains ont rendu pleine justice, à l'exactitude de l'auteur et à la largeur de ses vues, en le citant souvent dans leurs récits, tels que MM. Ferland, 9 Bancroft, 10 Parkman, 11 Sargent, 12 O'Callaghan, 13 Hameau, 14 Dussieux, 15 et surtout, dans sa grande Histoire de France, Henri Martin, qui fait cette réflexion touchante en prenant congé de notre auteur:

«Nous ne pouvons quitter sans émotion cette Histoire du Canada, qui nous est arrivée d'un autre hémisphère comme un témoignage vivant des sentiments et des traditions conservés parmi les Français du Nouveau-Monde après un siècle de domination étrangère. Puisse le génie de notre race persister parmi nos frères du Canada dans leurs destinées futures, quels que doivent être leurs rapports avec la grande fédération anglo-américaine, et conserver une place en Amérique à l'élément français.» 16

Note 9:(retour) Cours d'Histoire du Canada.

Note 10:(retour) History of the United States.

Note 11:(retour) History of the conspirary of Pontiac.

Note 12:(retour) The History of an expedition against Fort Fort Duquesne in 1755 under Major General Edward Braddock.

Note 13:(retour) History of New-Netherland.

Note 14:(retour) La France aux Colonies.

Note 15:(retour) Le Canada sous la domination française.

Note 16: (retour) En 1862, M. Henri Martin adressait à l'auteur de l'Histoire du Canada une lettre où l'on trouve quelques remarques du plus haut intérêt, sur l'influence que sont appelés à exercer l'élément français, et, en général, les races latines en Amérique. Nous sommes heureux de pouvoir citer cette autorité imposante à l'appui des observations que nous faisions dans un article récent publié dans le Foyer Canadien, sur Le Mouvement littéraire en Canada, et où nous parlions de la vocation de la race française en Amérique, et de la nécessité d'opposer une digue à «l'élément anglo-saxon, dont l'expansion excessive, l'influence anormale doivent être balancées, de même qu'en Europe, pour le progrès de la civilisation.Monsieur,

........J'avais été heureux, il y a quelques années, de trouver dans votre livre non-seulement des informations très importantes, mais la tradition vivante, le sentiment toujours présent de cette France d'outre-mer qui est toujours restée française de coeur, quoique séparée de la mère-patrie par les destinée politiques. Je n'ai fait que m'acquitter d'un devoir en rendant justice à vos consciencieux travaux. Puissent ces échanges d'idées et de connaissances entre nos frères du Nouveau-Monde et nous se multiplier et contribuer à assurer la persistance de l'élément français en Amérique! A part nos sympathies nationales, à nous autres, il y a un grand intérêt de civilisation à ce que l'élément anglais, de prépondérant, ne devienne pas unique du pôle nord jusqu'à l'Isthme, et n'absorbe pas totalement les éléments français et hispanno-italien. La variété est le principe du progrès.

Agréez, je vous prie, monsieur, mes sentiments les plus distingués et les plus sympathiques.

H. Martin.

Paris. 1er avril 1862.

M. Henri Martin est, en ce moment même, le candidat qui paraît devoir succéder au fauteuil de M. Dupin à l'Académie Française. On cite déjà les noms des académiciens qui sont favorables à son élection: Ce sont MM. Thiers, Guizot, Mignet, le duc de Broglie, le prince Albert de Broglie, Prévost Paradol, Villemain, de Barante, Viebbet, Flourens, Saint-Marc Girardin, Rémusat, Berryer, Ponsard, Sainte-Beuve, Augier, Dufaure, Legouvé, Laprade, de Montalembert et le comte de Falloux.

On regrette qu'un esprit si éminent et qui réunit de tels suffrages, appartienne par ses doctrines à l'école rationaliste.

Une troisième édition de l'Histoire de M. Garneau a été publiée en 1859. Un anglais, M. Bell, en a donné, en 1800, une traduction assez médiocre et souvent incorrecte.

M. Garneau a encore publié, dans le Journal de Québec, en 1855, un Voyage en Angleterre et en France, qu'il avait d'abord eu l'intention de réunir en un volume. Mais il jugea ensuite cette oeuvre trop imparfaite pour lui donner cette forme définitive. Les fragments les plus intéressants en ont été publiés dans le Foyer Canadien, dont M. Garneau était un des collaborateurs.

Cependant les longs travaux de M. Garneau avaient peu à peu miné sa santé; il fut attaqué d'épilepsie. Ce fut en 1843 qu'il ressentit les premières atteintes de cette maladie cruelle. Les trois années suivantes, le mal sembla avoir disparu; mais eu 1846, il éclata de nouveau, terrible, incurable. A la suite d'une attaque de typhus, compliqué d'un éresipèle au visage, qui le conduisit aux portes de la mort, il parut presque, guéri pour la seconda fois.

Ce fut le Dr. Jean Blanchet qui le sauva par des soins éclairés autant qu'assidus. M. Garneau en garda toujours le souvenir, et dans le désir de marquer sa reconnaissance à celui qui l'avait arraché à la mort, il lui dédia, en 1855, le livre de son Voyage. A la mort du Dr. Blanchet, en 1857, il fut le promoteur d'une souscription publique pour édifier sur sa tombe le monument que l'on admire aujourd'hui sous les grands arbres du cimetière Saint-Charles.

Pendant quelque temps on espéra que l'illustre malade recouvrerait la santé; mais l'assiduité au travail et l'application qu'exigea de lui la correction de son Histoire, réveillèrent le mal avec une recrudescence telle qu'il y a deux ans, au mois de mai 1864, M. Garneau dut se démettre de ses fonctions de Greffier de la Cité, qu'il occupait depuis 1844. La ville lui accorda alors une pension de £200, en considération des services qu'il avait rendus non-seulement à la cité dans l'accomplissement de sa charge, mais encore au pays tout entier par ses importants travaux d'histoire.

Dans ses rapports sociaux, M. Garneau était d'une réserve et d'une politesse exquises: c'était le type du gentilhomme accompli. Modeste, comme le véritable mérite, il se défiait toujours de lui-même; cette timidité naturelle, mêlée d'une noble fierté, l'a continuellement tenu éloigné des luttes politiques, où ses talents et sa réputation lui assignaient un rôle éminent.

Chez lui, la conduite de l'homme privé a toujours été d'accord avec les principes sévères de l'historien.

Cette rigidité a même refroidi ses rapporte avec plusieurs de ses amis de jeunesse, qui croyaient pouvoir suivre une voie différente.

Malgré certaines opinions émises dans les premières éditions de son Histoire et qui ont été jugées peu conformes à la rigueur des saines doctrines, M. Garneau était un homme sincèrement religieux. Que de fois n'a-t-on pas été édifié, dans les tristes moments où on le voyait aux prises avec son cruel mal, de l'entendre murmurer tout bas l'Ave Maria, même au milieu du trouble de ses facultés.

Il a donné d'ailleurs une preuve éclatante de sa piété filiale envers l'Eglise en soumettant humblement la dernière édition de son Histoire à un ecclésiastique compétent, et en faisant plein droit aux observations qui lui avaient été suggérées. Dans un pays profondément catholique comme le nôtre, on est peu étonné d'une telle conduite; mais si un pareil fait se produisait en France, par exemple, on n'aurait pas assez d'éloges pour celui qui en serait l'auteur. Sachons, du moins, reconnaître ce qu'il renferme de généreux et de consolant pour notre société.

Comme on devait s'y attendre, la mort de M. Garneau a été celle d'un vrai chrétien. Il a supporté les souffrances de sa maladie avec une patience inaltérable. Parfaitement résigné à la volonté de Dieu, il s'est préparé au moment suprême, et a reçu les derniers sacrements avec une piété profondément édifiante.

Il s'est éteint, le 2 février dernier, à l'âge de cinquante-six ans et sept mois.

Le cri de douleur qui a retenti dans tout le pays à la première nouvelle de sa mort, et qui n'est pas encore calmé, est le plus bel que l'on puisse faire de son mérite: c'est l'oraison funèbre de la patrie en deuil.

Par un mouvement tout spontané, une souscription nationale s'est organisée dans le but de lui élever un monument et de donner à sa famille un témoignage de la reconnaissance publique. Ce mouvement, qui n'est propagé rapidement dans toutes les parties du pays, et qui se continue encore au moment où nous écrivons, nous donne lieu d'espérer qu'il produira des résultats dignes de celui qui en est l'objet.

En parlant de la mort de M. Garneau, comment oublier cette autre perte cruelle qui l'a précédée de si prés, comment ne pas donner un souvenir, une larme à son digne émule, M. Ferland, tombé lui aussi, avant le temps, victime de son dévouement à la science et à la patrie.

On ne lira pas sans émotion la lettre suivante, que M. Garneau adressait en 1861 à M. Ferland, en accusant réception du premier volume de son Cours d'Histoire du Canada. C'est un témoignage vivant de la touchante amitié qui unissait ces deux grands citoyens, et de leur commune sollicitude pour l'avenir de leur cher Canada.

Samedi, 21 août 1861.

«M. Garneau prie M. Ferland, de vouloir bien accepter ses hommages, et en même temps ses remercîments pour le premier volume de son Cours d'Histoire qu'il a eu la complaisance de lui envoyer. M. Garneau est passé chez M. Ferland pour lui exprimer personnellement toute sa reconnaissance et parler avec lui de leur chère patrie; mais il n'a pas été assez heureux pour le rencontrer.

«M. Garneau aurait voulu causer avec une des lumières du Canada sur la foi qu'on doit avoir en notre nationalité et sur les moyens à suivre pour en assurer la conservation. Celui qui a su développer avec tant d'exactitude nos origines historiques doit être pénétré plus qu'un autre des sentiments de cette foi. Mon livre, quel que soit l'avenir de ses compatriotes, sera toujours le témoignage d'un principe révéré par tous les peuples et rendra la mémoire de son auteur plus chère à la postérité.»

Garneau! Ferland! deux noms immortels, qui seront toujours prononcés avec amour, tant qu'il restera un Canadien pour les redire aux âges futurs!

Pour apprécier avec justice et impartialité l'oeuvre de M. Garneau, il faut se reporter à l'époque où il a commencé à écrire. Il traçait les premières pages de son Histoire au lendemain des luttes sanglantes de 1837, au moment où l'oligarchie triomphante venait de consommer la grande iniquité de l'union des deux Canadas, lorsque par cet acte elle croyait avoir mis le pied sur la gorge de la nationalité canadienne. La terre était encore fraîche sur la tombe des victimes de l'échafaud, et leur ombre sanglante se dressait sans cesse devant la pensée de l'historien; tandis que du fond de leur lointain exil, les gémissements des Canadiens expatriés, leur prêtant une voix lugubre venaient troubler le silence de ses veilles. L'horizon était sombre, l'avenir chargé d'orages, et quand il se penchait à sa fenêtre, il entendait le sourd grondement de cette immense marée montante de la race anglo-saxonne qui menaçait de cerner et d'engloutir le jeune peuple dont il traçait l'histoire, comme elle avait déjà submergé deux nationalités naissantes de même origine: au sud, celle de la Louisiane: au nord, celle de cette infortunée Acadie jetée aux quatre vents du ciel. Parfois il se demandait si cette histoire qu'il écrivait n'était pas plutôt une oraison funèbre.

L'heure était donc solennelle pour remonter vers le passé, et le souvenir des dangers qui menaçaient la société canadienne prête un intérêt dramatique à ses récits. On y sent quelque chose de cette émotion du voyageur assailli par la tempête au milieu de l'Océan, et qui voyant le vaisseau en péril, trace quelques lignes d'adieu qu'il jette à la mer, pour laisser après lui un souvenir.

Au milieu des perplexités d'une telle situation, le patriotisme de l'historien s'enflammait, son regard inquiet scrutait l'avenir en interrogeant le passé, et y cherchait des armes et des moyens de défense contre les ennemis de la nationalité canadienne. Car l'Histoire du Canada n'est pas seulement un livre, c'est une forteresse où se livre une bataille qui est déjà devenue une victoire sur plusieurs points, et dont l'issue définitive est le secret de l'avenir. Ce coup d'oeil jeté sur l'époque peut servir à expliquer, sinon à justifier, certaines erreurs d'appréciations que l'auteur a d'ailleurs loyalement reconnues plus tard: illusions d'une âme généreuse, que la vérité réfute, mais qu'elle respecte et honore.

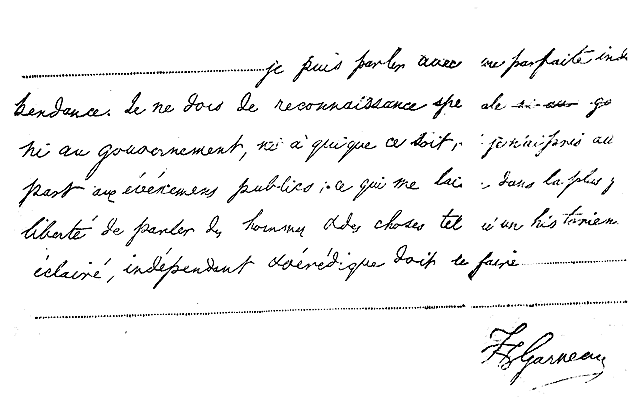

La correspondance intime de M. Garneau indique en plusieurs endroits la disposition de son esprit, et contient des révélations précieuses à recueillir. Le fragment qui suit offre surtout une étude instructive; c'est une lettre écrite en 1854 à l'un de ses plus éminents critiques, M. L. Moreau, le savant auteur des traductions de Saint Augustin, ouvrages couronnés par l'Académie française.

Québec, 9 mars 1854.

Monsieur,

«Je viens de terminer la lecture de votre appréciation de mon Histoire du Canada dans le Correspondant de Paris et que quelques-uns de nos journaux ont reproduite à Montréal et à Québec. Je suis peiné que vous n'ayez pas eu la seconde édition de l'ouvrage, dans laquelle j'ai amené mon récit jusqu'à l'union des deux Canadas en 1840. Le style en est plus parfait, les faits sont exposés avec plus d'exactitude, parce que je n'avais pas la correspondance officielle de nos premiers gouverneurs lorsque le commencement de la première édition a été mis sous presse, et la suite des événements vous aurait fait voir que ce n'était pas sans de graves motifs que j'avais adopté dans toute sa force le principe de la liberté de conscience.

«En effet, sans ce principe protecteur, où les catholiques en seraient-ils dans l'Amérique du Nord avec les huit-dixièmes de la population protestants et des gouvernements partout protestants? C'est en blâmant tous les actes dus à l'exclusion que l'on désarme les préjugés et que l'on peut espérer de voir exister une liberté qui fait la sauvegarde du catholicisme dans le Nouveau-Monde. La conduite du peuple américain envers le légat du pape, Mgr. Bedini, prouve que ces préjugés ne sont pas encore effacés, et qu'il faudra agir encore longtemps avec beaucoup de prudence pour éviter des discordes.

«C'est aussi à l'aide de ce principe de tolérance que j'ai pu défendre les catholiques canadiens contre les attentats du gouvernement protestant de l'Angleterre, après la conquête. Le blâme que j'avais porté contre le gouvernement français, donnait, de la force à mes paroles aux yeux des protestants eux-mêmes, lorsque je blâmais leur conduite depuis qu'ils étaient les maîtres, et ne laissait rien à me répondre.

«Avec le protestantisme en majorité et au pouvoir, on ne saurait prendre trop de précautions dans ses arguments pour n'être pas tourné; et nous, pauvres Canadiens, nous avons non-seulement le protestantisme, mais l'anglification en face nous menaçant de tous côtés»...

L'erreur de M. Garneau n'est pas d'avoir invoqué le principe de la liberté de conscience, mais de l'avoir affirmé d'une manière absolue et non comme d'une utilité relative. S'il eût eu le soin de faire cette distinction, et de sauvegarder ainsi les droits de la vérité, il n'aurait pas eu à essuyer les vives critiques dont il a été l'objet.

Mais après avoir lu la lettre qui précède, on est heureux de voir que si M. Garneau s'est trompé, son erreur naissait d'une noble source, et que loin d'être un acte d'hostilité, elle était plutôt le rêve d'une âme ardente et dévouée à son pays cherchant des moyens de protection contre les dangers qui le menaçaient.

Rien n'est plus capable de nous en convaincre que la lettre suivante adressée à Lord Elgin; et rien, d'un autre côté, ne peint mieux la trempe d'esprit de notre historien. C'est un éloquent plaidoyer en faveur du peuple canadien, et en même temps un cri d'indignation contre la tyrannie oligarchique. On ne sait, qu'admirer davantage dans cette pièce magistrale, ou des élans généreux du patriotisme, et de la largeur des vues,--ou de l'habileté exquise avec laquelle il aborde des questions si délicates devant un gouverneur anglais.

A SON EXCELLENCE LE COMTE ELGIN ET

KINCARDINE, GOUVERNEUR GÉNÉRAL

DU CANADA, ETC., ETC.

MILORD,

«Si j'avais su plus tôt que Votre Excellence daignait prendre quelqu'intérêt à l'ouvrage que j'ai commencé sur le Canada, je me serais empressé de lui faire parvenir ce que j'en ai d'imprimé, persuadé qu'elle aurait trouvé dans les événements dont je retrace le tableau de quoi ne former une juste idée des voeux et des sentiments d'une partie nombreuse des peuples qu'elle a été appelée à gouverner. Aujourd'hui qu'elle a bien voulu s'en exprimer à cet égard avec bienveillance, je la prie de vouloir bien me faire l'honneur d'accepter l'exemplaire de l'Histoire du Canada que M. Fabre lui fera remettre aussitôt qu'il sera relié.

«J'ai entrepris ce travail dans le but de rétablir la vérité si souvent défigurée et de repousser les attaques et les insultes dont mes compatriotes ont été et sont encore journellement l'objet de la part d'hommes qui voudraient les opprimer et les exploiter tout à la fois. J'ai pensé que le meilleur moyen d'y parvenir était d'exposer tout simplement, leur histoire. Je n'ai pas besoin de dire que ma tâche m'obligeait d'être encore plus sévère dans l'esprit que dans l'expression matérielle des faits. La situation des Canadiens-Français tant par rapport à leur nombre que par rapport à leurs lois et à leur religion dans ce continent, m'imposait l'obligation rigoureuse d'être juste, car le faible doit avoir deux fois raison avant de réclamer un droit en politique. Si les Canadiens n'avaient eu qu'à s'adresser à des hommes dont l'antique illustration, comme celle de la race de Votre Excellence, fût un gage de leur honneur et de leur justice, cette nécessité n'aurait pas existé; mais soit que l'on doive en attribuer la cause aux préjugés, à l'ignorance ou à tout autre motif, il est arrivé, souvent dans ce pays que cette double preuve a été encore insuffisante.

«Les outrages séditieux que l'on vient de faire à Votre Excellence, dont la personne devait être sacrée comme celle de la Reine qu'elle représente, prouvent suffisamment l'audace de ceux qui s'en sont rendus coupables; audace qu'ils n'ont eue que parce qu'on les a accoutumés depuis longtemps, comme des enfants gâtés, à obtenir tout ce qu'ils demandaient, juste ou injuste. En quel autre pays du monde aurait-on vu une poignée d'hommes oser insulter la personne du souverain dans son représentant, et le pays tout entier dans celle de ses députés élus par un suffrage presque universel? Or si ces gens ont pu se porter à de pareils attentats aujourd'hui, de quelle manière ne devaient-ils pas agir envers les Canadiens-Français qu'ils traitaient d'étrangers et de vaincus, lorsqu'ils avaient le pouvoir de les dominer? En jugeant ainsi par comparaison, Votre Excellence peut facilement se rendre compte de la cause des dissensions qui ont déchiré ce pays pendant si longtemps, et du désespoir qui a fait prendre les armes à une partie des Canadiens du district de Montréal en 1837.

«Si les Canadiens ont enduré patiemment un pareil état de chose, il ne faut pas croire, malgré leurs moeurs paisibles et agrestes, que c'est la timidité ou la crainte qui les ait empêchés de songer à secouer le joug. Ils sortent de trop bonne race pour ne pas faire leur devoir lorsqu'ils y sont appelés. Leur conduite dans la terrible guerre de 1755, pendant le siége de Québec en 1775-6, durant la guerre de 1812 et même, malgré leur petit nombre, dans les combats de St. Denis, St. Charles et St. Eustache en 1837, (s'il m'est permis de citer cette époque malheureuse.) attestent, suffisamment leur courage pour qu'on les respecte. Leur immobilité apparente tient à leurs habitudes monarchiques et à leur situation spéciale comme race distincte dans l'Amérique du Nord, ayant des intérêts particuliers qui redoutent le contact d'une nationalité étrangère. Ce sont ces deux puissants mobiles qui les ont fait revenir sur leurs pas en 1776, après avoir embrassé pour la plupart un instant la cause américaine; qui les ont lait courir aux armes en 1812, et qui les ont retenus encore en 1837. Je n'ai pas besoin d'ajouter que si les Etats-Unis étaient français ou le Canada tout anglais, celui-ci en formerait partie depuis longtemps; car la société, dans le nouveau monde, étant essentiellement composée d'éléments démocratiques, la tendance naturelle des populations est de revêtir la forme républicaine. Vous m'accuserez peut-être, Milord, de baser ici mes raisonnements sur l'intérêt seul; j'avoue que ce mobile n'est pas le plus élevé; mais il est fort puissant surtout aux yeux des adversaires des Canadiens; et quant à ceux qui sont fondés sur de plus nobles inspirations, je n'ai pas besoin de les faire valoir, Votre Excellence les trouve déjà dans son propre coeur.

«J'en ai peut-être dit assez pour faire voir que ceux qui veulent réduire les Canadiens-Français à l'état d'ilotisme, (car leur transformation nationale, si elle doit avoir lieu, ne peut être que l'oeuvre du temps et ne peut se faire que par cette phase), ne le font point dans l'intérêt du grand empire dont nous faisons partie; qu'au contraire, ce sont ces intérêts Canadiens-français qui ont empêché le Canada de tomber jusqu'à présent dans l'orbite de la république américaine; que l'Ecosse, avec des lois et une religion différentes de celles de l'Angleterre, n'est pas moins fidèle que celle-ci au drapeau britannique, et que sur le champ de bataille le montagnard calédonien ne cède point sa place au grenadier anglais malgré son dialecte gaulois. De tout cela, il résulte à mes yeux qu'il est de l'intérêt de la Grande-Bretagne de protéger les Canadiens, comme il est de l'intérêt d'un propriétaire prudent d'entretenir surtout la base d'un édifice pour le faire durer plus longtemps, car il est impossible de prévoir quel effet la perte de l'Amérique du Nord et son union avec les Etats-Unis, aurait avec le temps sur la puissance maritime, et commerciale de l'Angleterre.

«Ces considérations, Milord, et bien d'autres qui se présentent à l'esprit, ont sans doute déjà frappé l'attention de Votre Excellence et des autres hommes d'état de la métropole. Votre conduite si propre à rassurer les colons sur leurs droits constitutionnels, recevra, je n'en doute point, l'appui du gouvernement impérial et contribuera au maintien de l'intégrité de l'empire.

En laissant le Haut-Canada à ses lois, et le bas aux siennes, afin d'atténuer autant que possible ce qu'il peut y avoir à d'hostile à mes compatriotes dans les motifs de l'acte d'union; en abandonnant au pays toute la puissante politique et législative dont il doit jouir par la voie des chambres et des ministres responsables en tant que cela n'affecte point le noeud qui l'unit à l'Angleterre, celle-ci n'a rien à craindre des cris de quelques mécontents qui ne sauraient mettre en danger la sûreté de la colonie, si les partis politiques de Londres ont la sagesse de ne point s'en prévaloir dans leurs luttes pour obtenir le pouvoir.

«Je prie Votre Seigneurie de me pardonner de m'être étendu si longuement sur la situation politique de ce pays. Je m'y suis trouvé entraîné par l'enchaînement de réflexions que me suggère l'étude que je suis obligé de faire du passé pour l'oeuvre que j'ai entreprise et dont le fruit remplirait le plus grand de mes voeux, s'il pouvait faire disparaître tous les préjugés du peuple anglais contre les Canadiens au sujet de leur fidélité, et ramener la confiance et la justice dans les appréciations réciproques des deux peuples, comme je suis convaincu que c'est le but éclairé de Votre Excellence dans la tâche noble mais difficile dont elle s'est chargée......

«Québec, 13 mai 1819.»

Une troisième lettre adressée en 1850 à l'honorable L. H. Lafontaine, alors premier ministre, dévoile un côté presque inconnu du caractère de l'historien, et initie en même temps aux difficultés de tout genre qu'il a eu à surmonter pour élever le monument qu'il a légué à s patrie. Il y fait, en quelques lignes, sa profession de loi historique.

L'idée qu'il se formait de la dignité et des devoirs de l'historien indique l'atmosphère sereine où planait ce noble esprit:

Québec, 17 septembre, 1850.

MON CHER MONSIEUR,

«Après vous avoir tourmenté pour avoir accès aux archives du gouvernement exécutif, je puis paraître lent à en profiter. Mais ce n'est pas ma faute. Je ne suis pas libre de m'absenter quand je veux de mon pauvre bureau, et lorsqu'il s'agit d'histoire écrite par un canadien-français, il faut que j'use de certains ménagements auprès d'une partie de notre conseil dans lequel sont deux Sewell, pour ne pas éveiller des prétextes d'opposition, etc., etc. Je voulais monter à Toronto dans ce mois-ci, et des obstacles m'en empêchent. D'ailleurs je juge à ce que M. Parent vient de m'écrire, qu il me faudra beaucoup plus de temps dans vos bureaux que je l'imaginais pour faire une bonne recherche. Il paraît que vos papiers sont éparpillés dans les différents départements, que ceux du conseil exécutif présentent le beau et vaste désordre qui ferait à la fois la terreur et la joie de votre Jacques Viger. Faire des recherches dans un pareil chaos exigerait plus de temps que j'en puis donner hors de Québec. Je crains donc de me trouver forcé d'attendre, pour faire mes fouilles, que vous descendiez ici.

«Dans l'intervalle je perfectionnerai mon travail, car le premier jet est fait. Je suis rendu à 1828 où je vais m'arréter, passant seulement en revue, dans une conclusion, les événements jusqu'à ce jour, pour tirer des conséquences.

«Il est probable à la tournure lente, mais inévitable peut-être, que prennent les choses dans notre pays que ce soit le dernier comme c'est le premier ouvrage historique français écrit dans l'esprit et au point de vue assez prononcés qu'on y remarque; car je pense que peu d'hommes seront tentés après moi de se sacrifier pour suivre mes traces. Mais enfin je me fais un honneur de ce qui paraîtra malheureusement singulier plus tard. J'écris avec une parfaite conviction. Je veux, si mon livre me survit, qu'il soit l'expression patente des actes, des sentiments intimes, d'un peuple dont la nationalité est livrée aux hasards d'une lutte qui ne promet aucun espoir pour bien des gens. Je veux empreindre cette nationalité d'un caractère qui la fasse respecter par l'avenir. En rectifiant l'histoire militaire de la conquête, j'ai mis les Canadiens en état de repousser toute insulte à cet égard, et il me semble que les journaux anglais ne parlent plus de cette époque comme ils en parlaient. Je crois pouvoir faire la même chose pour tout le reste.

«Au surplus je puis parler avec une parfaite indépendance. Je ne dois de reconnaissance spéciale, ni au gouvernement, ni à qui que ce soit, et je n'ai pris aucune part aux événements publics; ce qui me laisse dans la plus grande liberté de parler des hommes et des choses tel qu'un historien éclairé, indépendant et véridique doit le faire...»

M. Garneau dut éprouver une singulière satisfaction, quelque temps après l'envoi de cette lettre, en recevant la note suivante de l'honorable Joseph Howe, premier ministre de la Nouvelle-Ecosse, l'homme le plus éminent sans contredit des provinces maritimes, et l'une des plus hautes intelligences de toute l'Amérique Britannique. 17 Le voeu que M. Garneau émettait dans sa lettre à Sir L. H. Lafontaine et à Lord Elgin, y trouvait un premier accomplissement; il y voyait la réalisation d'une des espérances qu'il nourrissait avec le plus d'amour, et que son livre avait préparée: celle de voir bientôt tomber les calomnies, s'éteindre les préjugés funestes que la haine avait soulevés contre les Canadiens. Après avoir remercié M. Garneau de l'hommage qu'il lui avait fait de son Histoire, M. Howe continue ainsi:

.....«Le caractère des Canadiens-Français a été grossièrement calomnié; il est donc tout naturel qu'il ait été méconnu. Dans les Provinces Maritimes, nous n'avons ni intérêt ni désir de le méconnaître, et ce sera pour moi une sincère satisfaction de trouver dans votre Histoire de nouveaux moyens de rendre justice à vos compatriotes en toute occasion favorable.»

Note 17: (retour) On a encore frais à la mémoire son fameux discours à la convention du Détroit, chef-d'oeuvre d'habileté et de science politique.

Quelque importants que fussent ces premiers résultats de l'oeuvre de M. Garneau, toutefois l'influence de vrai Histoire devait s'étendre encore plus loin et surtout faire naître des sympathies chères à tous les coeurs canadiens. Cette voix de la vérité, vibrante d'une plainte solennelle, qui s'élevait des rivages du Canada, demandant justice et réparation, traversa les mers, et réveilla des échos depuis longtemps endormis sur l'ancienne terre de France, cette antique mère-patrie toujours aimée. De nobles coeurs, des intelligences d'élite reconnurent cette voix française dont le timbre avait la mélancolie d'une voix de l'exil, et répondirent par de chaleureux applaudissements à ses appels. Pour ne citer que les plus connus, MM. Ampère, Marinier, Rameau, Henri Martin. Carlier, Théodore Pavie, Moreau. Dussieux. De Puibusque signalèrent à l'attention publique l'Histoire du Canada; et si aujourd'hui la France se réveille de son apathie à l'égard de son ancienne colonie, si elle commence à tourner ses regards vers le Canada, c'est à eux, en grande partie, et à l'ouvrage de M. Garneau, que nous le devons.

Un des témoignages les plus curieux à recueillir, et qui a dû être particulièrement sensible à l'auteur, lui est venu du fond de la Suisse. La lecture de cette lettre fera voir l'impression profonde qu'avait produite sur l'esprit de ce, correspondant inconnu l'étude de l'Histoire du Canada. Elle offre, d'ailleurs, un très-vif intérêt par elle-même, par les larges aperçus qu'elle présente, les conseils qu'elle renferme, et les espérances, solidement appuyées, qu'elle donne sur l'avenir du Canada et la conservation de notre nationalité.

Elle signale en même temps dans l'ouvrage de M. Garneau une ombre qui, heureusement, a toujours été en s'évanouissant à mesure qu'il a perfectionné son oeuvre. Les tendances qui l'avaient fait plisser sur la pente de quelques opinions que nous n'avons pas à combattre, puisqu'il les a abandonnées, obscurcissaient, par une suite naturelle, sa confiance, dans l'avenir de notre race. Disons-le franchement, à la vue des orages qu'il voyait venir de tous les points de l'horizon, son espérance faiblissait, il désespérait presque de l'avenir.

Nous n'hésitons pas à en attribuer la raison, du moins en grande partie, à un certain manque de fermeté dans ses croyances religieuses. L'homme profondément convaincu porte la sérénité de ses convictions jusque dans les habitudes ordinaires de la vie. Des hauteurs de la foi, d'où son regard plane au-dessus des nuages, il envisage, d'un oeil calme, les orages des événements, les périls des jours critiques, et domine les situations. L'Espérance et la Foi sont deux angéliques soeurs, deux filles du ciel, qui, bien mieux que les Grâces antiques, se tiennent par la main.

Voici les principaux passages de la lettre que nous venons de mentionner.

MONSIEUR,

«Le peuple canadien-français m'a toujours inspiré une profonde sympathie, sympathie qui n'a fait que s'accroître par la lecture des divers ouvrages des auteurs qui ont visité votre pays, entre autres, Lambert, Delacroix, B. Hall, d'Orbigny, et surtout X. Marmier C'est ce dernier, qui, par ses lettres sur l'Amérique, m'a fait désirer de connaître votre Histoire du Canada, ouvrage qu'un libraire suisse a pu me procurer à Paris, il y a environ une année.

«Permettez-moi donc, quoique n'ayant pas l'honneur d'être connu de vous, monsieur, de venir vous présenter mon faible éloge pour cet excellent ouvrage que j'ai lu avec autant de plaisir que d'intérêt et qui doit être considéré, à juste titre, comme tout ce qu'il y a de mieux écrit sur l'Amérique et surtout par un Américain. Les trois volumes, on le voit, sont le fruit de nombreuses et consciencieuses recherches de votre part.

«J'habite la Suisse depuis dix-huit ans. Comme français et même comme catholique, j'approuve beaucoup votre manière de voir relativement à la révocation de l'édit de Nantes et à ses malheureuses conséquences. C'est la Suisse française, Genève principalement, qui en a recueilli les plus grands avantages. L'émigration française y a apporté la fortune, l'industrie, les sciences etc., etc., et on a fait le pays le plus florissant du monde.

«Vous dites monsieur, dans votre discours préliminaire: Nous sommes loin de croire que notre nationalité soit à l'abri de tout danger, nos illusions à cet égard s'envolent chaque jour etc., etc. Permettez-moi de vous dire que, sous ce rapport, je ne partage pas votre manière de voir, et voici pourquoi. La population suisse se compose, comme vous le savez, des races allemande, française, italienne et romane. La population française, qui compte pour environ trois quart de million, est celle qui conserve le mieux son caractère de nationalité, même dans les cantons mixtes où elle est en minorité, comme dans celui-ci par exemple. La contrée que j'habite, appelée autrefois l'Evêché de Bâle, peuplée par environ 70,000 habitants de race française, quoique n'ayant fait partie de la France que sous l'Empire, a été réunie en 1815 au canton de Berne, dont la population toute allemande est d'environ 400,000 habitants. Eh bien! malgré cela aucune atteinte n'a été portée à la nationalité de la partie française du canton. Tous les fonctionnaires publics sont tenus de connaître les langues allemande et française, déclarées nationales par la constitution.

«Il y a dans la race française, plus que chez toutes les autres, quelque chose qui s'opposera toujours à la perte de sa nationalité. J'en vois bien des preuve en Suisse et ailleurs. A Fribourg, par exemple, dans la ville haute, on ne parle que français, tandis que la ville basse est toute allemande. Cette démarcation a toujours existé. La petite ville de Bienne, à cinq lieues d'ici, est toute allemande, elle est le chef-lieu d'une paroisse comprenant plusieurs villages. L'un d'eux, Evillars, a toujours été français, a une école française etc., etc. Après la révocation de l'édit de Nantes, les réfugiés français qui sont venus s'établir à Berne y ont formé une corporation appelée colonie française, qui existe encore de nos jours, dont tous les membres ont conservé la langue et les moeurs de leurs ancêtres. Mais ce qu'il y a de plus remarquable et de plus frappant à cet égard, ce sont ces villages français fondés, toujours par suite de cette déplorable révocation de l'édit de Nantes dans les environs de Francfort, au centre même de l'Allemagne. Une personne de ma connaissance qui a vu ces villages pendant l'été dernier, m'assure qu'en en visitant la population, on se croit au milieu de la France méridionale du siècle de Louis XIV. Langage, accent, moeurs, tout y rappelle cette dernière époque. Les pasteurs viennent de la Suisse française. Dans les écoles, on n'enseigne que le français, et la plus grande partie des habitants ne comprennent pas même l'allemand.

«De ce fait que la grande majorité de la population américaine est de race anglo-saxonne, il n'en faut pas conclure qu'elle absorbera la nationalité et la langue française. En Europe, la langue française est toujours la langue dominante, la langue de prédilection des savants et la langue diplomatique enfin! Toutes les premières familles d'Allemagne et de Russie, toute la noblesse font instruire leurs enfants en français. C'est la Suisse française principalement qui leur fournit des instituteurs et des institutrices. J'ai dans notre voisinage plusieurs amis, qui, comme précepteurs, ont habité la Russie pendant un grand nombre d'années et qui m'ont souvent répété que chez tous les seigneurs et dans la bonne société, on ne parle que français et aussi correctement qu'à Paris. La société choisie qui, de toutes les parties du monde et principalement d'Angleterre, vient chaque été visiter la Suisse, se sert généralement de la langue française. C'est à l'amour-propre des Anglais qu'il en coûte le plus de parler un autre idiome que le leur, mais le plus souvent ils sont forcés d'en passer par là. Toutes les principales villes d'Europe et même Constantinople, ont leurs journaux français. A Berne, ville toute allemande, il se publie trois feuilles françaises paraissant tous les jours.

«La langue, c'est la nationalité. Que les Canadien-Français conservent donc religieusement la première, et la dernière ne périra pas, je crois vous en avoir donné la prouve par les divers faits qui précèdent. Encourages, propagez l'instruction primaire, dans les campagnes surtout. N'employez que des instituteurs de race française. Après cela, que la corruption produise quelques détections dans la classe élevée, c'est-à-dire chez ceux de vos compatriotes, qui, par leur éducation et leur position sociale, devraient être à l'abri de toute corruption, ceux-là, croyez-le bien, n'entraîneront pas les masses. A propos de cela, il y a quelquefois des tendances qui se remarquent jusque dans les plus petites choses. Je vois souvent dans les journaux des faits qui ne font pas honneur à quelques-uns de vos compatriotes, quant à l'esprit de nationalité: c'est, par exemple, l'affectation que mettent des membres du parlement à s'exprimer en anglais. Pourquoi aussi, dans le commerce, les négociants franco-canadiens affectent-ils d'avoir les enseignes de leurs magasins en anglais? Ceci ne s'explique guère pour une ville comme Québec, peuplée, en grande majorité, par la race française........ 18»

Note 18: (retour) La correspondance de M. Garneau offre un beau modèle de cette fierté nationale et de ce respect de la langue française qu'aucun Canadien ne devrait jamais oublier. Parmi la nombreuse collection de lettres de M. Garneau que nous avons sous les yeux et dont un grand nombre sont adressées en réponse à des Anglais, pas une seule n'est écrite en langue anglaise.

Dans une seconde lettre, en date du 27 juin 1854, le même correspondant, revenant sur un discours prononcé par l'ambassadeur des Etats-Unis à Londres, à l'occasion d'un dîner donné au gouverneur du Canada, lord Elgin, ajoute de nouvelles preuves à ce qui précède:

«Je prévois avec assurance, a dit l'ambassadeur de la république américaine, le jour où la langue anglaise qui est la langue de la liberté chrétienne, civile et politique, sera la langue de la plus grande partie du globe.